传媒视角

【科学出版社】百位著名科学家作风学风故事 | 一张稿纸上的遗训 党鸿辛

党鸿辛(1929—2005),广西北流人。1953 年毕业于华南工学院化学工程系。曾任中国科学院兰州化学物理研究所研究员。材料及机械摩擦、磨损与润滑专家,中国科学院院士,中国摩擦学学科的开拓者与学术带头人之一。

严以治家,简朴节约

党鸿辛在50余年科研生涯中,先后9次获国家级奖励,15次获院、省、部级奖励,为国家高新技术所需特种润滑材料的应用研究做出了重大贡献。就是这样一位硕果累累的科学家,在生活中却一贯俭朴节约。党鸿辛的生活标准低得出乎意料,他认为有床睡、有饭吃、有衣穿就行了。他的家里常年只有简单的陈设,没有豪华的家具或电器。他经常提着一个布袋子,不知道使用了多少年,原本的红色已经变成暗红色,可他总舍不得丢掉。然而,他对大家却是慷慨无私的,他心疼实验室工作人员的辛苦,想给他们增加些生活补贴,但却不容易解决。他便拿出自己的钱发给大家,还笑着说:“在实验室我的工资最高,那我就给大家发点加班费吧!”

家风传承、润物无声。党鸿辛的小孙女在自己的书桌前曾用彩笔写下了爷爷的叮嘱和教导:“好好学习、认真完成作业,不挑吃、不挑穿、不乱花钱。”简朴的家风悄然生根,滋润着孩子们健康成长。

严以修身,淡泊名利

在家人看来,党鸿辛的淡泊名利是他的秉性和财富。他的妻子黄萱荣说,几十年来,他对涨工资、评职称、升职务这些事从来不争,诸多荣誉回家也缄口不提。有一段时间黄萱荣碰到熟人,大家兴奋地向她表示祝贺,她才知道丈夫又获得了新的很高的荣誉。

早在20世纪90年代末,就有上海、深圳的一些科研机构,开出了数十万甚至上百万元年薪以及很高的安家费和科研经费聘请党鸿辛。但他从不为所动。学生打趣问他怎么不去试试,改善一下生活条件。党鸿辛笑笑说:“我哪儿也不去,就在这儿,挺好!要那么多钱干啥,如果没有自己喜欢的事业,去了又有什么意义!”

在科研园区,人们时常会碰到童颜皓首、神态安详的党鸿辛,臂间挽着一个布袋子,一路沉稳而恬然地走过。正是这种不慕名利、甘于平淡的智慧和品质,使他忘我地潜心科研之中,数十载孜孜不倦,成就斐然,乐在其中。一位硕士生在追思党鸿辛的文章中写道:“后来接触多了,我才发现,党老师虽然有着骄人的成绩,但是他从不炫耀,穿着打扮永远都只能以一个词来形容——朴实。更让人记忆犹新的是他的脸上似乎永远都洋溢着和蔼可亲的笑容。我们戏称:弥勒佛在世。”

身体力行,克己奉公

党鸿辛住的地方离实验室有几千米,考虑到他已年过古稀,且又是著名专家,为了照顾他的身体,单位专门为他配备了一辆汽车,而他却坚决推辞。在单位领导一再坚持下,他使用了不到两个星期,又将汽车交还了回去。70多岁时,他仍每天坚持步行到实验室工作,而且风雨无阻,还乐呵呵地说:“步行上下班可以锻炼身体。”有一次,雨下得很大,他坚持要自己回家。学生看不过去,就跑出去给他叫了辆出租车,回来时他已经打着伞,踩着水走了好远。大家哄了半天,他才坐进去,满脸不乐意地说:“大家都忙,我不想麻烦大家,以后再也不能这样做了。”

遗训长昭,风范永存

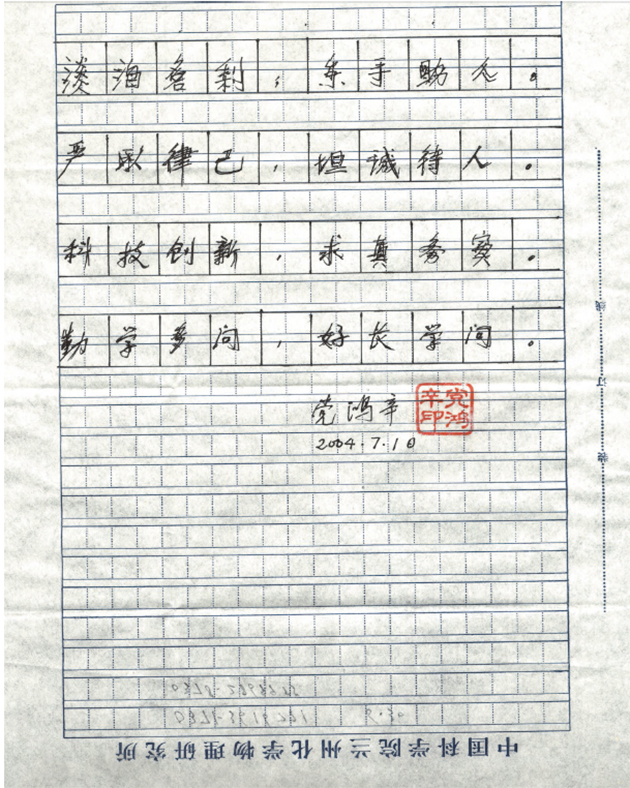

去世前一年,党鸿辛的身体已经非常虚弱。2004年7月10日,中国科学院兰州化学物理研究所领导和他的学生去医院看望,党鸿辛躺在病床上,在一张稿纸上写下遗训:

淡泊名利,乐于助人。

严以律己,坦诚待人。

科技创新,求真务实。

勤学多问,好长学问。

党鸿辛在病床写下32字遗训

他将这32个字写完,或许觉得笔迹太单薄、不够清楚,他又颤颤巍巍地拿起笔,缓慢而用力地又描了一遍,连一个标点符号都不忽略,最后郑重地签上了自己的名字,并加盖了自己的私章。看到此情此景,来探望他的领导和学生无比感慨,无不动容。宝贵的遗训彰显着他严以律己、严谨治学、诚信科研、淡泊名利的崇高品格,他的风范将长存于世,激励着后来者。

来源:《百位著名科学家作风学风故事》