科研进展

回涡沙丘的形态特征与表面物质组成研究取得进展

按沙丘形成与发育过程是否受障碍物的影响,可将沙丘分为无障沙丘和有障沙丘。在沙丘分类系统中,回涡沙丘是一种重要的有障沙丘形态,系运移风沙流在障碍物前遇阻堆积而成。回涡沙丘多形成于悬崖、建筑物、高路堤、疏透度较小的防护林带和阻沙栅栏等的迎风侧,在较陡的灌丛沙墩周围、雅丹地形周围、房屋前后也经常出现回涡沙丘。

尽管有利于回涡沙丘形成的地表障碍普遍存在,但并不是所有的障碍物前均有回涡沙丘发育。除了沙源因素之外,障碍物自身的特征、气流状况都是影响回涡沙丘形成的因素。同时,回涡沙丘的空间尺度也与障碍物的高度、延伸长度、沙源状况、风况等参数有关。

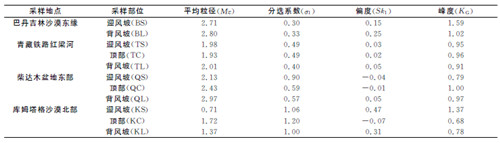

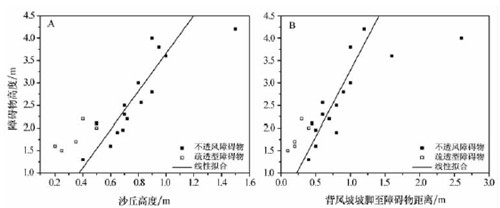

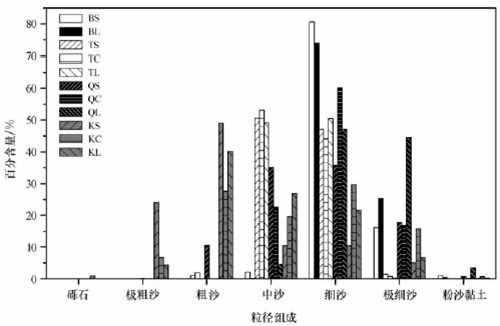

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科研人员野外研究发现:回涡沙丘是运移风沙流在障碍物前遇阻堆积的一种主要形式,这种沙丘可形成于具有特定迎风坡坡度和疏透度的不透风或透风型障碍物之前。发育成熟的回涡沙丘一般具有类似新月形沙丘的外形,其迎风坡较为平缓(2°~18°)而背风坡具有陡峭的滑落面(21°~31°)。回涡沙丘的高度与障碍物高度之间存在简单线性关系,而且由于障碍物之前回旋涡流的影响,回涡沙丘背风坡坡脚一般与障碍物之间存在一个无风沙堆积的区域,这个区域的宽度也受障碍物高度的控制。回涡沙丘表面的物质组成更多的反映了局地沙源的特征,在任何风力搬运能力之内的粗细颗粒均可在障碍物前发生堆积,其表面物质粒度特征反映了局地风力大小和障碍物前回旋涡流作用的强弱。尽管新月形沙丘与回涡沙丘形态类似,但从同一地区两种沙丘不同部位物质的粒度参数来看,由于障碍物影响导致的气流减速和回旋涡流,改变了障碍物前风沙流的搬运、堆积和分选模式,造成回涡沙丘表面物质更细分选也更好,由于细粒物质无法像新月形沙丘表面那样被搬运至沙丘下风向,回涡沙丘表面沉积了更多的较细组分,在偏度和峰度表现上与新月形沙丘存在一定差异。

本研究成果为查明回涡沙丘的形成发育条件和动力过程提供科学参考。

本研究项目受到中国科学院“西部之光”博士项目、国家自然科学基金项目(40801007)共同资助;研究成果发表于《中国沙漠》。

发育于不同类型障碍物前的回涡沙丘

回涡沙丘高度、背风坡坡脚位置与障碍物高度之间关系

回涡沙丘高度、背风坡坡脚位置与障碍物高度之间关系(采样部位见下表)