科研进展

高寒草甸植物多样性对微生物残体碳的影响研究获新进展

气候变化导致的植物多样性丧失正威胁着生态系统的功能和稳定性,尤其是土壤有机碳(SOC)的固存。微生物残体碳(MNC)是稳定SOC库的关键组成部分,但干旱梯度和植物种多样性如何影响MNC含量及其对SOC的贡献尚缺乏深入研究。

中国科学院西北生态环境资源研究院内蒙古奈曼农田生态系统国家野外科学观测研究站研究团队通过大规模采样,探讨了MNC含量及其对SOC的贡献如何响应干旱梯度和植物种多样性的变化。

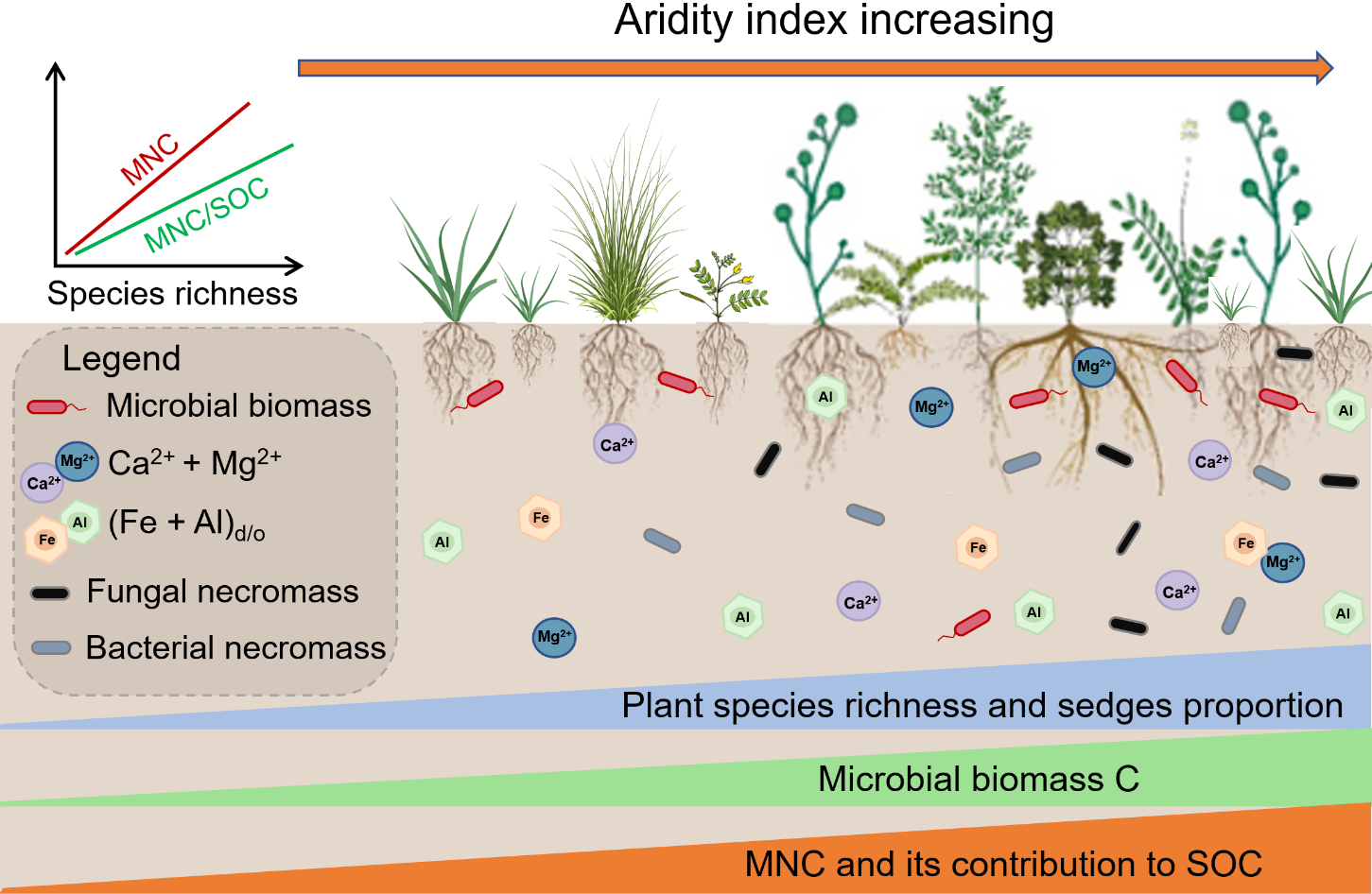

研究表明,随着干旱指数的增加(湿度增加),植物种多样性、植物生物量以及莎草科(Cyperaceae)在地上生物量中的比例显著增加。同时,MNC含量及其对SOC的贡献也随干旱指数的增加而增加。结构方程模型及偏相关分析表明,植物种多样性在促进土壤MNC积累和SOC固存中起关键作用,植物多样性的提升显著增加了莎草科植物的丰度,增加了根系生物量和根际沉积,进而促进了MNC的积累。

研究发现,在表层土壤(0-20厘米),MNC主要由微生物生物量调控,而在深层土壤(20-40厘米),矿物特性对MNC的影响更为显著,这表明不同土壤深度的MNC含量驱动因素存在差异。

研究揭示了植物种多样性调节MNC积累的相关机制。在应对气候变化时,保持较高的植物多样性可以有效提升土壤中MNC含量,对于维持土壤有机碳的积累至关重要。此外,研究结果强调了保护和恢复植物多样性对于减缓全球变暖所带来的负面影响具有重要意义。鉴于未来可能面临的进一步干旱化威胁,本研究呼吁采取措施保护现有植物种多样性,特别是对维持高MNC水平至关重要的莎草科植物。

该成果以Plant species richness mediates the responses of microbial necromass carbon accumulation to climate aridity in alpine meadows为题发表在Journal of Ecology上。西北研究院奈曼沙漠化研究站助理研究员牟晓明为论文第一作者,李玉强研究员为通讯作者。该研究获第二次青藏高原综合科学考察研究项目、国家自然科学基金和甘肃省青年科技基金的资助。

文章链接:http://doi.org/10.1111/1365-2745.70008

干旱度指数对植物物种丰富度、微生物量、微生物残体碳及其对土壤有机碳(SOC)贡献的影响