科研进展

青藏高原微塑料大气传输和水生系统特征研究获新进展

微塑料作为一种新兴的环境污染物,因其对生态系统和人类健康的潜在威胁,近年来受到广泛关注。大气微塑料传输过程是研究微塑料全球循环的重要环节,但对微塑料在偏远地区的来源、传输机制及其生态影响等认识仍存在不足。

中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈化学与环境效应研究团队的两项研究分别从青藏高原地区微塑料大气传输和在水生系统中分布的特征,揭示了青藏高原地区微塑料的分布特征及其环境行为,为理解微塑料在偏远地区的迁移和生态风险提供了重要科学依据。

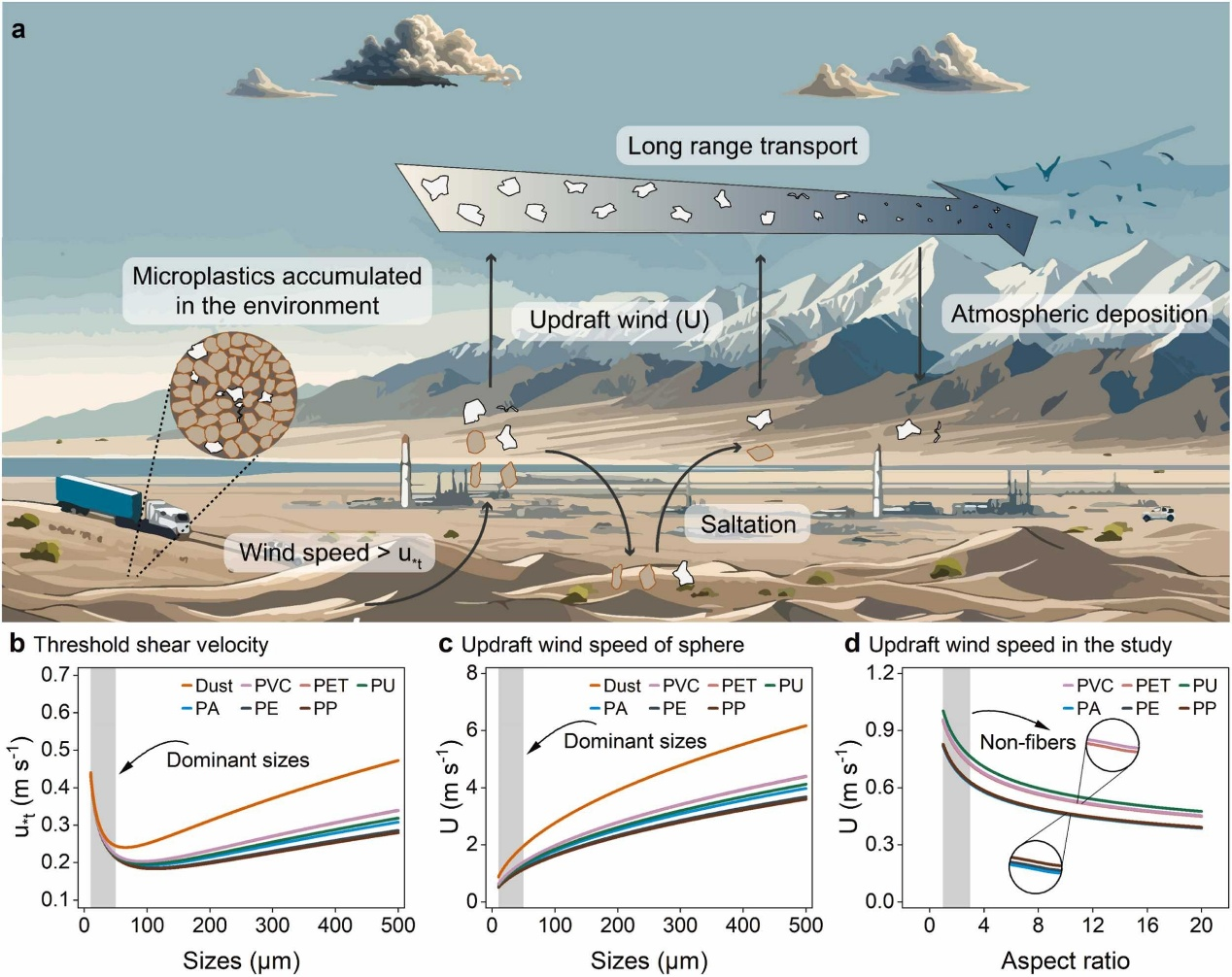

研究团队通过对祁连山地区的总悬浮颗粒物进行系统采样,探究了该地区的大气微塑料污染,并使用拉格朗日粒子扩散模型探索了大气微塑料的潜在源区。结果显示,大气微塑料数量浓度为4.07±2.37 个 m-3,在春季最高;大气微塑料质量浓度为0.126±0.152 μg m-3,在冬季最大。微塑料主要聚合物类型为PA、PE、PET、PP、PU和PVC,微塑料数量集中在小于50微米的尺寸,形状以碎片为主。局地人类活动对大气中微塑料浓度的影响有限,潜在源区的粉尘排放显著影响大气微塑料浓度。粉尘和微塑料的相似阈值剪切速度表明它们在潜在源区的沙尘事件期间共同排放。一旦微塑料被夹带到气流中,微塑料悬浮所需较低的上升风速会促进微塑料长距离大气传输。

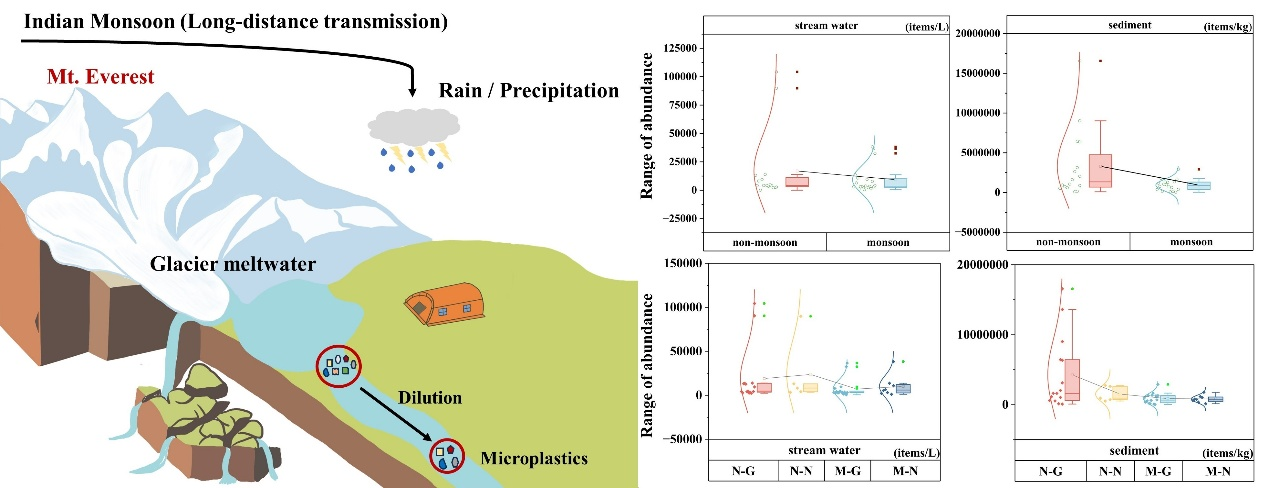

研究团队同时调查研究了珠峰地区溪流和沉积物中微塑料的分布特征及其潜在的环境影响。结果表明,非季风期的微塑料丰度是季风期的2至4倍,其形状主要呈碎片状,并且由特定聚合物类型(PA、PET)组成,大小在10-30 μm范围内。溪流的补给类型会影响微塑料的分布,非冰川补给的溪流在季风期的微塑料浓度高于冰川补给溪流,这可能是由于冰川融水对微塑料的稀释效应。

根据微塑料的丰度和聚合物组成,科研人员评估了微塑料污染的潜在生态风险,发现珠峰地区河流沉积物中微塑料的风险等级要高于河水。在季风期间,冰川补给地区的潜在生态风险明显高于非冰川补给地区。尽管冰川补给区的潜在生态风险较高,但在季风期间,冰川补给区单位流域面积的丰度相对于非冰川补给区较小,进一步揭示出冰川融水对微塑料的稀释作用。当进入非季风期时,非冰川补给区的潜在生态风险水平反而高于冰川补给区,其原因很可能是这两个时期河流补给类型不同。

上述成果以Atmospheric emissions of microplastics entrained with dust from potential source regions和Riverine microplastics in the Mount Everest region affected by glacier meltwater为题发表在Journal of Hazardous Materials上。该研究获国家自然科学青年基金B类和甘肃省杰出青年资金联合资助。

文章链接:

1.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137509

2.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137331

青藏高原东北部大气微塑料来源及其传输过程

珠峰地区不同类型环境介质中微塑料特征