科研进展

西北高原所在肉果草保护生物学研究中取得新进展

青藏高原作为全球高山植物多样性的热点区域,其复杂的地质历史与气候波动为研究物种分化提供了理想平台。肉果草(Lancea tibetica)是该地区特有的传统藏药植物,其群体历史历经冰期收缩、间冰期扩张及地理隔离等动态过程,是探究异域分化机制的理想模型。然而,气候变化背景下该物种的遗传结构动态与未来分布格局仍不明确,亟待通过多组学整合分析与生态建模揭示其响应机制,为制定针对性保护策略提供科学依据。

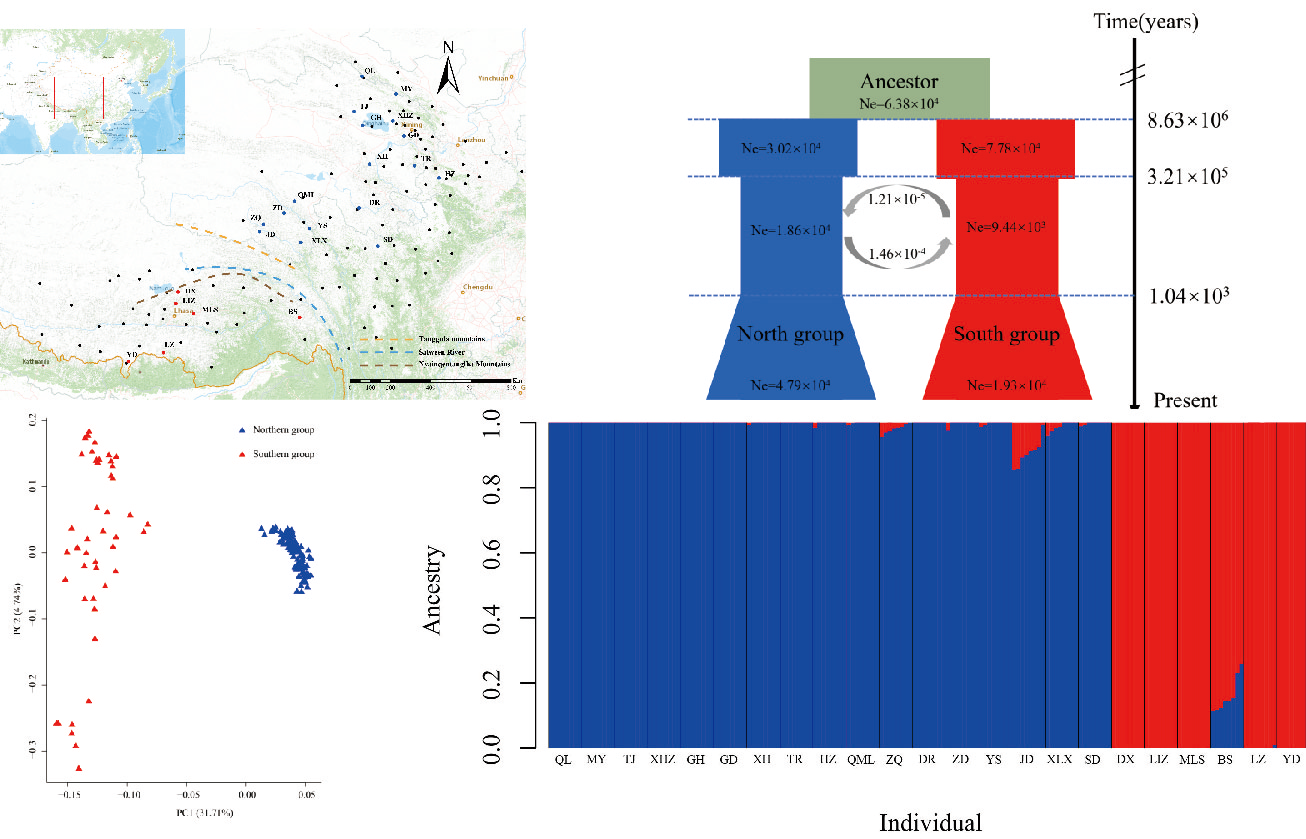

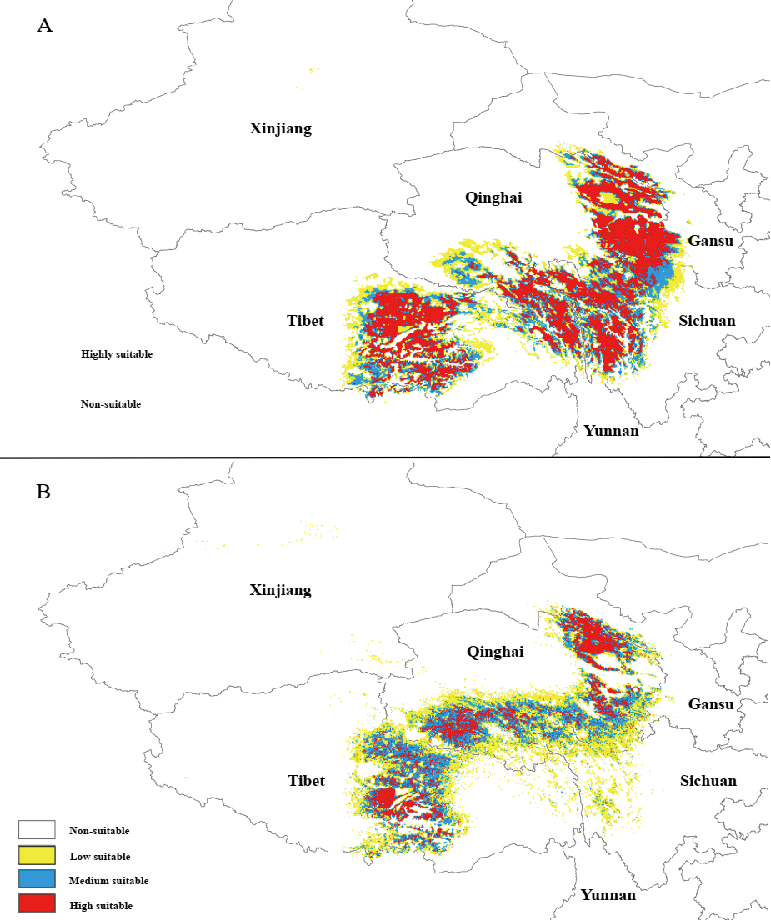

中国科学院西北高原生物研究所青藏高原植物适应与进化研究团队利用简化基因组测序技术,对覆盖青藏高原地区的23个居群183份肉果草样本进行测序分析。结果显示肉果草分为北部和南部两个群体,其分界线与唐古拉山、念青唐古拉山及怒江的地理屏障高度吻合。群体历史模拟表明,约30万年前该物种经历了种群瓶颈事件,此后南北群体间出现持续基因流,且有效种群大小呈现缓慢增长趋势。物种分布模型分析结果表明,海拔是影响肉果草分布的主导因素,其次为降水量和温度。未来气候变暖情景下,其适宜生境预计缩减40%-60%,并向高海拔区域迁移。当前,过度采挖与生境破碎化严重威胁肉果草生存,亟需优先保护高遗传多样性核心种群,并推动规范化人工栽培以保障资源可持续利用。

本研究首次系统解析了肉果草的遗传分化机制及其对气候变化的响应模式,证实地理隔离与气候波动共同驱动其种群结构形成。研究成果不仅为青藏高原植物适应性进化理论提供了关键证据,也为该濒危药用植物的原位保护与资源可持续利用策略奠定了科学基础。研究团队建议将高遗传多样性核心种群纳入保护区网络,并建立跨区域生境监测体系,以应对气候变化的长期挑战。

研究结果以“Genetic Structure and Conservation Implications of Lancea tibetica (Mazaceae),a Traditional Tibetan Medicinal Plant Endemic to the Qinghai- Tibet Plateau”为题,于2025年2月18日在BMC Plant Biology(中国科学院二区Top,IF=4.3)发表。山东第二医科大学夏铭泽博士(西北高原所已毕业博士研究生)为第一作者,西北高原所张发起研究员和山东第二医科大学李彦博士为通讯作者。该工作得到了第二次青藏高原综合科学考察研究(项目编号:2019QZKK0502)、国家自然科学基金(项目编号:32170214)、山东省自然科学基金(项目编号:ZR2023QC258,ZR2021QC233)、青海省重大科技专项(项目编号:2023-SF-A5)等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1186/s12870-025-06258-7

肉果草的群体遗传结构(红色代表南方群体,蓝色代表北方群体)

当前(A)和未来全球变暖(B)情景下肉果草的潜在分布情况