科研进展

兰州化物所基于手性锰配合物催化含杂原子、双芳基亚胺不对称转移氢化研究获新进展

手性胺是重要的有机合成砌块,在医药、农药和精细化学品中广泛应用,碳氮双键(C=N)的不对称(转移)氢化是制备手性胺最为高效和快捷的方法之一。传统的不对称(转移)氢化方法依赖于贵金属催化剂和复杂配体。硫(S)、氮(N)、氧(O)是自然界和药物化学中重要的杂原子,然而,由于其孤对电子对金属催化剂的毒化性质使得含硫(S)、氮(N)、氧(O)的亚胺化合物和胺类化合物难以在众多贵金属催化体系中兼容。此外,双芳基亚胺由于其两侧的芳基具有相似的立体位阻和电子性质,使得手性催化剂在双芳基亚胺的不对称还原中存在极大的选择性识别挑战。在“双碳”目标引领下,利用丰产元素代替贵金属的催化过程是实现二氧化碳减排、发展低碳催化新技术的重要手段之一,在精细化学品、制药领域具有广泛的应用前景。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室仿生催化与低碳化学组,在前期发展的锰催化不对称转移氢化反应的基础上 (ACS Catal.,2021,11,8033-8041;J. Catal.,2022,413,487-497;J. Catal.,2024,438,115680),在含杂原子(N,O,S)亚胺和双芳基亚胺的不对称转移氢化反应取得了新进展。

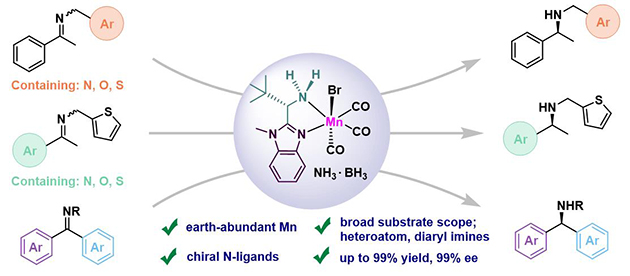

图1.手性氨基苯并咪唑锰催化剂用于亚胺C=N双键的不对称转移氢化反应

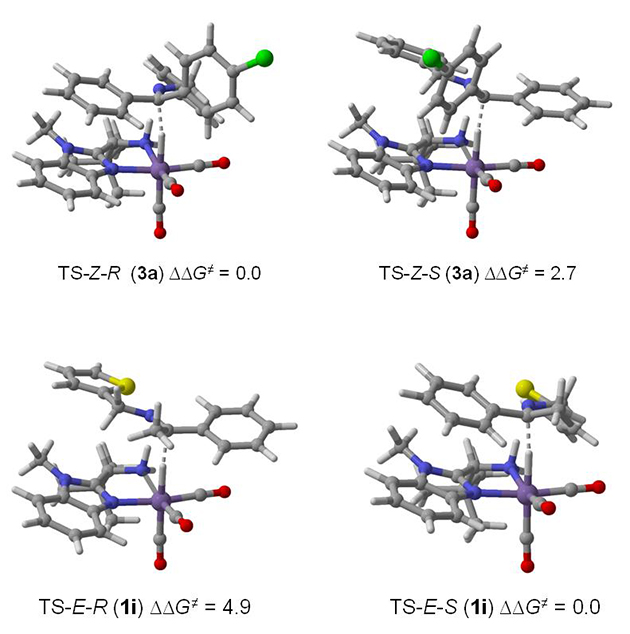

该催化体系利用氨硼烷为氢源,高对映选择性,高收率地实现了含杂原子(N,O,S)亚胺和双芳基亚胺(其中一个芳基为对位取代芳基)的不对称转移氢化反应,对映选择性高达99%,并可在催化剂量低至0.5%下依然保持优异的催化活性。通过机理研究和DFT计算,阐明了Mn-H的生成途径和以Mn-H为活性物种参与的不对称转移氢化的机理,并对亚胺的不对称加氢对映选择性控制过程提出了一个合理的模型,在该模型中催化剂和底物之间的π-π相互作用起到了关键作用。

图2.含杂原子亚胺和双芳基亚胺的不对称氢转移过程的过渡态模型

相关成果近期发表在Journal of the American Chemical Society上。王礼贤博士为该论文的第一作者,孙强盛副研究员和孙伟研究员为共同通讯作者。

上述研究工作得到了国家自然科学基金、甘肃省重大科技专项、兰州化物所重点培育项目和低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室的支持。