科研进展

西北高原所揭示肠道菌群和食性协同驱动西藏盘羊与岩羊生态位分化的新机制

青藏高原以其低氧、低温和营养匮乏等极端环境,对野生动物的生理调节与生态适应提出严峻挑战。肠道菌群作为宿主的“第二基因组”,在营养代谢、免疫调控与环境适应中发挥关键作用,尤其在大型食草动物中,其多样性与功能对植物性饲料的高效利用至关重要。西藏盘羊(Ovis ammon hodgsoni)与岩羊(Pseudois nayaur)为典型的高寒低氧地区大型食草动物,前者主要栖息于开阔的高山草甸且食物谱相对单一,后者多分布于陡峭山地或悬崖地形且食性更为广泛,两者在栖息地选择与取食行为策略上展现出显著差异。已有研究表明,除空间分化外,食性和肠道菌群结构的差异可能驱动其生态位分化,因此探究两者肠道菌群与食性之间的相互关系,有助于揭示其营养适应机制及物种共存策略,为青藏高原野生动物在极端环境下的协同进化研究提供新视角。

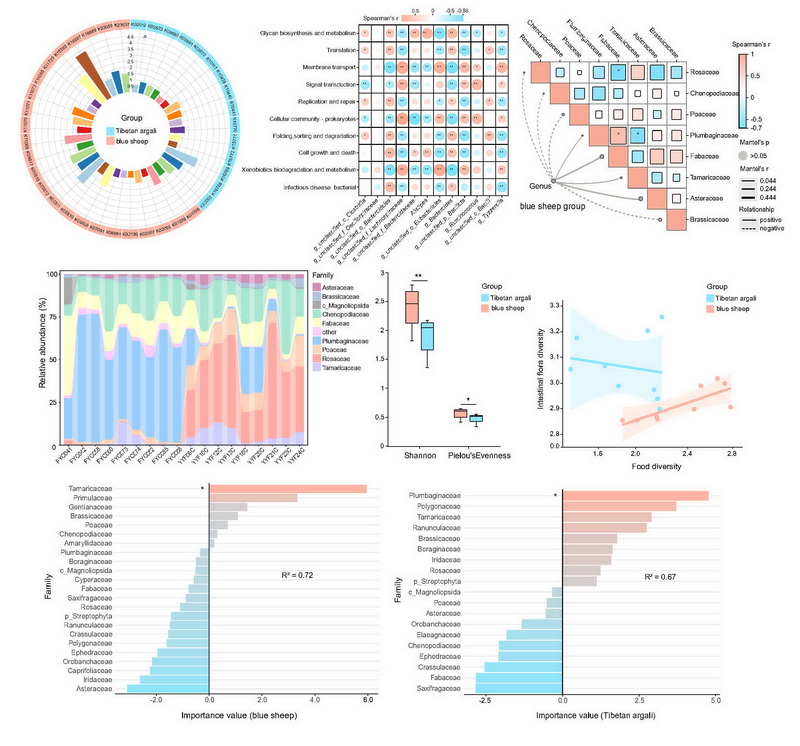

中国科学院西北高原生物研究所动物生态与资源保护研究团队在青海省昆仑山地区采集了西藏盘羊与岩羊的新鲜粪便样本,结合宏基因组测序与植物 trnL片段的高通量测序技术,深入分析了两者肠道菌群组成、功能特征及食性结构与肠道菌群在生态适应与营养生态位分化中的潜在作用。研究发现,西藏盘羊与岩羊共栖于高寒生态环境中,但其肠道菌群在组成结构与功能特征方面表现出了显著差异。食性多样性的高低并不必然反映肠道菌群多样性的水平,其中西藏盘羊虽食性相对单一,但其肠道菌群多样性更高,具有更强的代谢适应性与纤维降解能力;而岩羊拥有更广泛的植物摄食谱,却表现出在糖类代谢相关功能上更强的肠道菌群代谢适应能力。综合来看,肠道菌群与食性之间的协同作用可能在推动两物种营养生态位分化中发挥重要作用。此外,两种动物在抗生素耐药基因组成上也存在差异,提示该类指标在未来野生动物健康评估中具有潜在应用价值。本研究揭示了肠道菌群作为宿主环境适应和生态位分化的重要调控因子,其与食性协同作用推动了高原野生动物的生态位分化。研究成果为理解大型食草动物肠道菌群与环境适应及生态位分化提供了全新视角,也为濒危物种保护和高原生态系统可持续发展提供了重要参考。

该研究成果以 Gut microbiome and diet contribute to ecological niche differentiation between argali (Ovis ammon hodgsoni) and blue sheep (Pseudois nayaur) on the Qinghai-Tibet Plateau 为题,发表在Nature旗下学术期刊 Communications Biology(中国科学院生物学 1 区 TOP 期刊,影响因子5.20)上。西北高原所博士研究生张萌为论文第一作者,张同作研究员为通讯作者。该研究得到了青海省自然科学基金团队项目(2023-ZJ-901T)的资助。研究工作依托中国科学院高原生物适应与进化重点实验室和青海省动物生态基因组学重点实验室。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s42003-025-08185-7

食性与肠道微生物组关联分析图