科研进展

青海盐湖所在废旧锂离子电池修复再生研究中取得重要进展

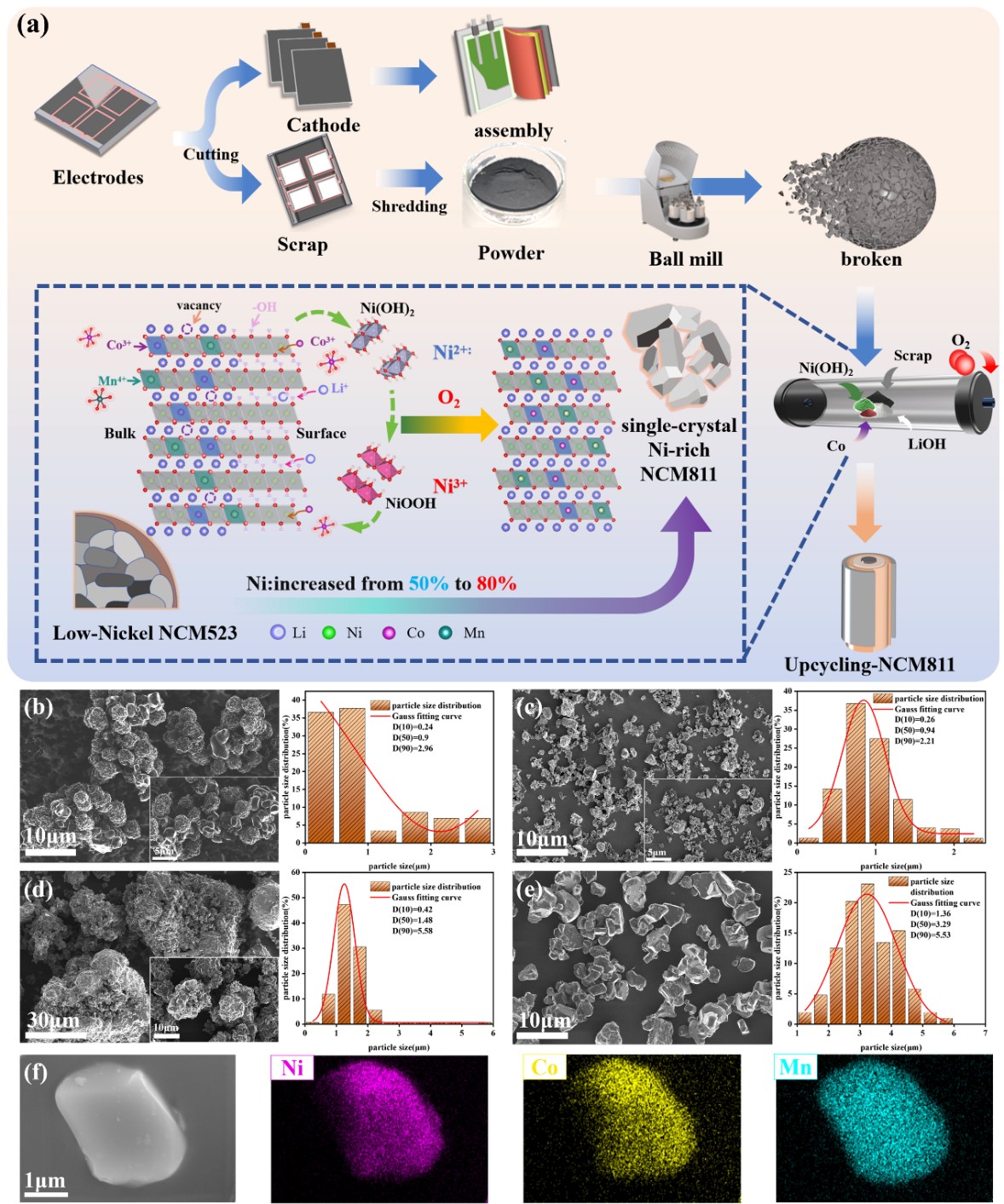

近日,中国科学院青海盐湖研究所相变储能课题组李翔副研究员提出一种针对低镍、异质三元正极混合废料(如NCM523)的修复再生技术,成功将其转化为镍梯度分布的单晶NCM811正极材料,实现了废料的高值化利用与性能超越。该研究系统揭示了三元正极混合废料在修复再生过程中的动态重构路径。研究发现,由于混合废料中不同尺寸颗粒在空气中存储时失效程度存在显著差异,尤其是小粒径颗粒更易受到空气侵蚀,造成更深层次的晶格锂损失和盐岩相变,这为直接再生带来巨大挑战。团队创新性地采用“简单机械球磨+双过渡金属补偿”相结合的策略,无需严苛条件与原料均一性要求,即可将来源多样、粒径不一的NCM523混合废料,修复再生为富镍单晶NCM811正极材料。研究结果表明,该再生单晶NCM811材料展现出卓越的电化学性能:在0.1C倍率下比容量高达202 mAh/g;在1C倍率下循环200次后容量保持率达到80.7%,剩余容量超过145 mAh/g;即便在5C高倍率下循环200次,容量保持率仍保持在79.4%以上,其倍率性能与循环稳定性优于市售商用单晶NCM811材料。同时,该材料有效抑制了H₂→H₃相变,进一步提升了材料结构稳定性和电池安全性。

此项技术的突破,不仅为海量退役电池中正极材料的回收再利用开辟了新路径,更通过“变废为宝”的方式,将原本低值、异质的废料转化为高附加值的富镍单晶正极材料,大幅提升了废料的经济价值。该策略摆脱了对原料高度均一性的依赖,具有工艺简便、经济可行、绿色环保等显著优势,为构建可持续的电池循环经济体系提供了重要的技术支撑和创新范式。该成果以“Upcycling Low-Nickel LixNi0.5 Co0.2 Mn0.3 O2 (0<x<1) Scraps toward High-Performance Single-Crystal Ni-rich Cathodes”(DOI:10.1002/smtd.202501383)为题发表于Small method。该工作得到了青海省重点研发与转化计划(2025-QY-230)、青海省昆仑英才·高端创新创业人才项目的支持。

三元正极混合废料(NCM523)升级再生机理示意图

审核:葛飞